Shoko-Matsuhashi_プロフィール画像_300px300px.jpg)

柳本真弓さん

©Shoko Matsuhashi

柳本真弓さん

鍼灸師。鍼灸あん摩マッサージ指圧師の国家資格を有し、2007年に鍼灸専門治療院「目白鍼灸院」を開院。院長として治療にあたる一方、テレビや雑誌などのメディアを通じて、健康や美容に役立つ東洋医学のメソッドをわかりやすく紹介している。主な著書は『かんたんBEST30ツボ』(東京新聞)、『心と体を元気にセルフケア!自分で押せるツボ』(ナツメ社)、『なんとなく疲れる・つらい・痛いを解消する「ツボ」図鑑』(中央公論新社)ほか多数。

肩や首の痛みや重だるさは多くの人が持つ悩み。ただ日々の忙しさに追われて、そんな痛みやこりをいたわる時間をつい後回しにしがちですよね。

今回は、鍼灸師として20年以上にわたり治療を行ってきた目白鍼灸院の柳本真弓先生に、東洋医学の知恵を生かした「ツボ押し」の方法を教えていただきました。肩や首のこりに効くツボの位置や、押し方のポイント、セルフケアアイテムの選び方まで、わかりやすくご紹介します。手軽にできるツボ押しセルフケアを習慣にして、不調知らずのすっきりした体を目指しましょう。

「なんとなく不調」に効く。体のバランスを整えるツボ押しの基本

長時間のデスクワークやスマホの操作など、前かがみの姿勢が続きやすい現代人は、上半身がこり固まりやすく、疲れがたまりがちです。特に、首の後ろや肩甲骨の間には疲労が蓄積しやすく、それが目の疲れや頭痛につながることも少なくありません。

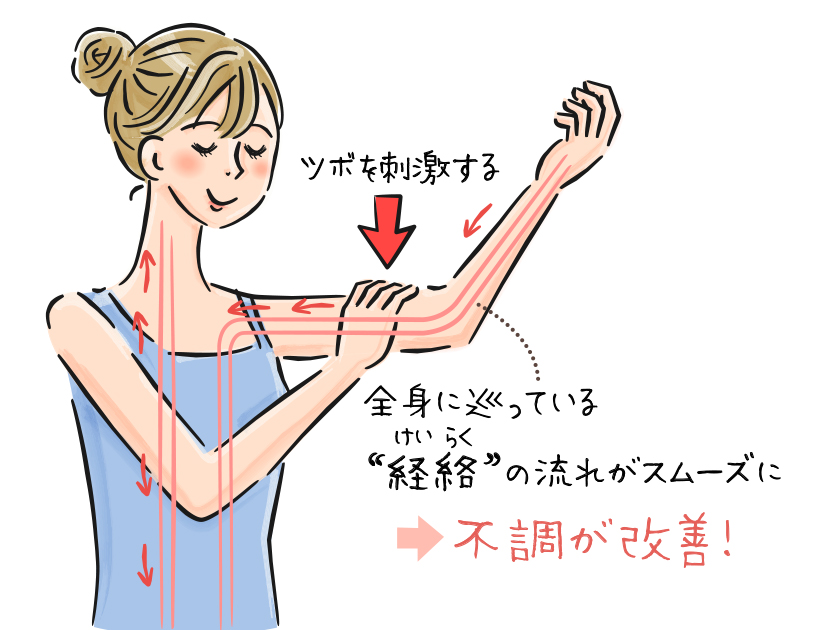

こうした日々の疲れや、なんとなく調子が優れないときに、手軽に取り入れられるセルフケアの一つが「ツボ押し」です。ツボとは、体に異常があると反応を示す「反応点」であると同時に、適切な刺激を与えることで不調の改善につながる「治療点」でもあります。上手に取り入れることで、体のバランスを整える手助けになります。

ツボはどんな場所にある?

ツボは、体の表面にランダムに存在しているわけではなく、主に「経絡(けいらく)」と呼ばれる、体を縦に走るラインの上に位置しています。東洋医学では、人の体は「気」「血(けつ)」「水(すい)」という3つの要素で構成されているとされ、経絡はそれらが流れる“通り道”だと考えられています。

さらに、経絡は全身を巡り、手足の末端にまで伸びて、内臓や筋肉、関節、腱などとも深く結びついています。そのため、どこかに不調があると、それに対応する経絡上のツボにも反応が現れるのです。つまり、ツボは体の“スイッチ”のような存在であり、体の内側に働きかけるためのアクセスポイントとも言えます。ツボを刺激することで経絡の流れがスムーズになってバランスが整い、その経絡にひもづいた部位の不調を和らげることが期待できます。

ツボを上手に刺激する方法

ツボというと「押す」イメージが強いかもしれませんが、実際にはさまざまな方法で刺激を与えることができます。状態に応じてアプローチを変えることで、効果的にケアができるでしょう。

・押す

皮膚の表面から垂直に圧をかけます。

・もむ

親指の腹、または人差し指・中指・薬指の3本を使ってもみます。皮膚ごと動かすように、くるくると回すように刺激するのも効果的です。

・たたく

指の先でポンポンと軽くたたいたり、拳でツボの周りを広範囲に刺激したりします。

・温める

湯たんぽや使い捨てカイロなどでツボを温めます。お灸も温める刺激の一つで、慢性的な症状のケアや免疫力アップを目的に活用されています。

・さする

経絡をスムーズに流すイメージで、ツボ周辺を心地よい程度の力でさすります。上→下、下→上などどちらか心地よい方向に何度かさすり、気血の流れを促進します。

手や足にもある! 肩こり・首こりに効くツボと効果的な押し方

ここからは、肩や首のこりを和らげるために効果的なツボを、肩・首、手、足の3つの部位に分けてご紹介します。ツボ療法には、症状のある場所に刺激を与える「直接刺激」と、ツボから離れた場所の不調を改善する「遠隔刺激」の2種類があります。患部だけでなく、離れた場所のツボを刺激することで症状の改善が期待できるのも、ツボ押しの大きな特徴です。

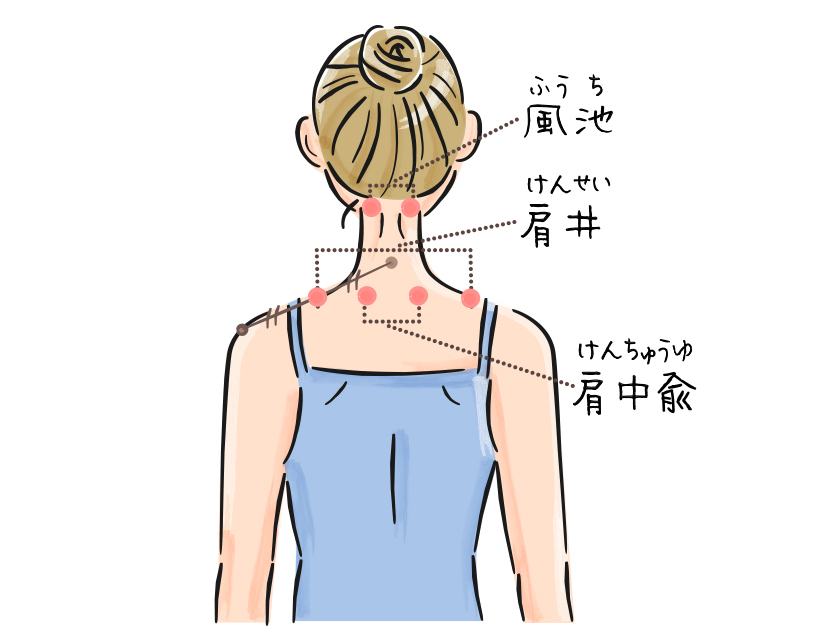

肩・首にあるツボ

・風池(ふうち)

後頭部と首の境目にあり、首のこりだけでなく、目、鼻、のどなど広範囲に効果のあるツボです。目の方向に向けて押すと目の疲れに、鼻の方向に押すと鼻づまりなどに、のどに向けて押すとのどの不調に効きます。

・肩井(けんせい)

肩のラインの一番高い位置にあるツボです。肩こりだけでなく、体の左右のバランスを整えたいときも効果的です。例えば、右手であれば左肩にのせ、人差し指・中指・薬指の3本でツボ周辺を押しながら、円を描くようにやさしく刺激します。

・肩中兪(けんちゅうゆ)

首と肩甲骨の間にあるツボです。頭を前に倒したとき、首の後ろに出っ張る骨の斜め下あたりに位置し、肩・背中の痛みや、腕のしびれなどに効果的です。肩井と同じく、右手の場合は左肩にのせ、人差し指・中指・薬指の3本をツボ周辺に当てて、やさしく刺激します。

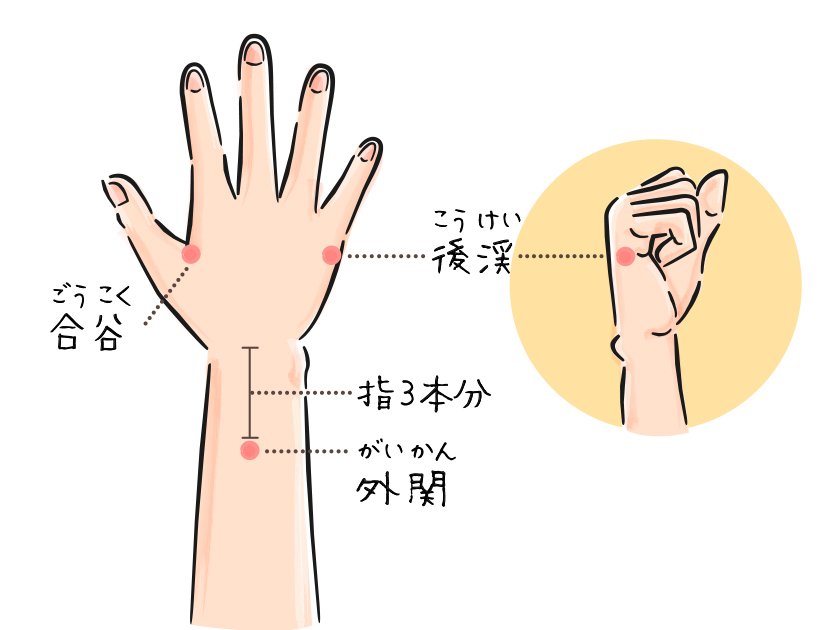

手・腕にあるツボ

・合谷(ごうこく)

手の甲の親指と人差し指の骨が交わる部分のくぼみに位置するツボです。肩こりはもちろん、頭痛や目の疲れ、ストレスなど、全身の不調に効果があります。首の両側にある胸鎖乳突筋が硬い人は、合谷を刺激することで筋肉が緩むことが多く、美容にも効果的。気持ちいい程度に押してほぐしましょう。

・後渓(こうけい)

手を軽く握り、小指のつけ根の下にできるシワの先にあるとがったところに位置するツボです。首につながる経絡上にあり、首や腕の痛みなどに効くほか、急性の寝違えにも。合谷と後渓は対比するため、合谷は後渓に向けて、後渓は合谷に向けて押すと効果的です。

・外関(がいかん)

手の甲を反らしたとき、手の甲と手首の境目に現れるシワから、指3本分肘側のところに位置するツボです。首や肩のハリを緩めるほか、自律神経を整える効果もあるため、頭痛やめまいの改善も期待できます。骨と骨の間に親指をゆっくり押し込むようにして刺激します。

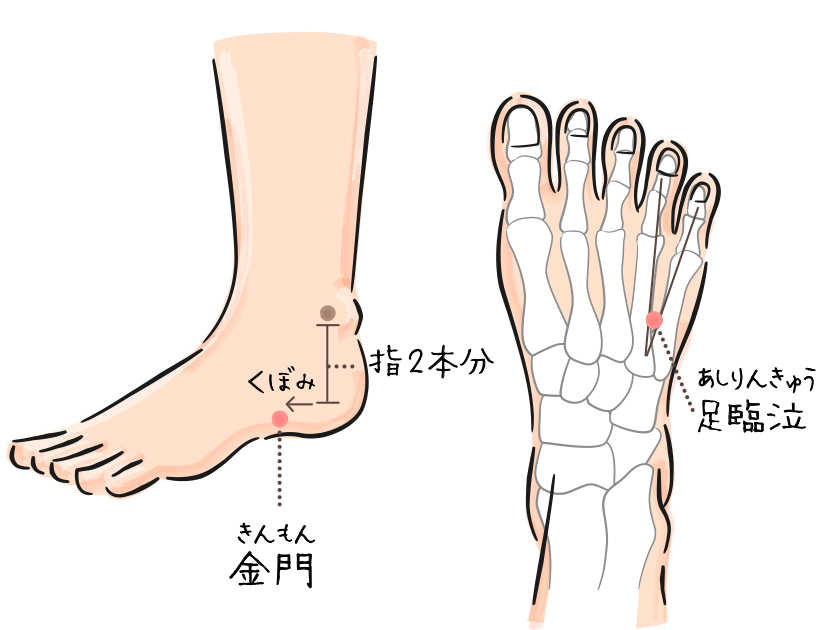

足にあるツボ

・金門(きんもん)

外くるぶしから指2本分下、少し指先側のくぼみにあるツボです。肩・首のこりからくる目の痛みを伴う頭痛や、背中の痛みに効きます。

・足臨泣(あしりんきゅう)

足の甲にあるツボで、小指と薬指の骨のつけ根より指先側に位置します。首の後ろのこりや、眼精疲労に効果的です。力を入れすぎずに押したりもんだりすると、体の左右のバランスが整い、すっきりします。

ツボ押しをする際に気をつけること

ツボ押しは、自分の体調に合わせて行うことが大切です。発熱時や感染症にかかっているとき、炎症やケガがある場合は、無理な刺激は避けましょう。また、妊娠中の方は肩こりなどの不調を感じやすく、ツボ押しを取り入れたくなることもあるかもしれませんが、注意が必要です。例えば肩井は陣痛を促す作用があるとされ、合谷は子宮の収縮を促す可能性があるため、妊娠中の刺激は控えるようにしてください。

やさしい刺激で不調をケア。無理なく続けるツボ押しのコツ

ツボ押しと聞くと、「痛いほど効く」というイメージがあるかもしれませんが、セルフケアとして行う場合は、まずはやさしい刺激から始めるのがおすすめです。自分の体調に合わせて加減できるのがセルフケアのいいところ。気持ちよさや痛みの度合いを自分で感じ取りながら、無理のない範囲で続けていくことが大切です。

背中など、自分では押しづらいツボは、道具を使うと程よく刺激できます。マッサージガンのような機器でも構いませんし、ボールペンなどで軽くツボに触れるのもおすすめです。

ツボ押しは、不調が現れる前の「兆し」をとらえてケアする方法です。「なんとなく調子が悪いな」と感じたときに行うことで、本格的な不調を未然に防ぐことができます。例えば、長時間座りっぱなしだったり、画面を見続けたりした後の休憩時間に、ツボを軽く押すだけでも効果的です。

肩や首がこったまま眠ると、睡眠が浅くなり、翌朝も体の歪みや疲れが取れにくくなります。お風呂でリラックスした後や、就寝前のストレッチのタイミングなど、日々の生活リズムの中にツボ押しを取り入れることで、心と体の調子を整えるサポートになるでしょう。

ツボ押しは、特別な道具がなくても、今日からすぐに始められる手軽なセルフケア。ツボという“点”を押すだけでなく、その周りをやさしくさすったり、温めたりと、ツボ周辺に心地よい刺激を与えるのもおすすめです。朝の目覚めや夜のリラックスタイムなどを利用して、無理なく続けていきましょう。忙しい毎日の中で、ほんの少しでも自分をいたわる時間を作ることが、心と体の軽やかさにつながります。

soup_main_1.jpg)